¿Somos la región del río Biobío, segundo más largo del país, y tenemos problemas de agua?

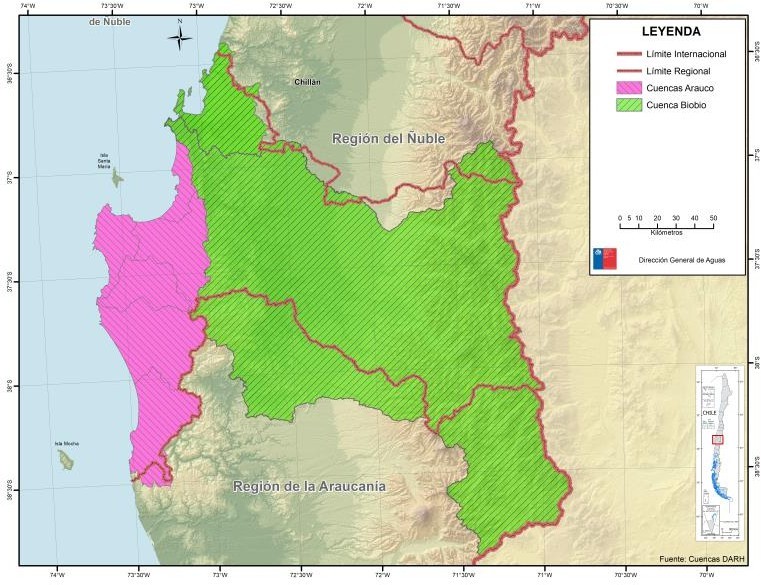

La Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas, desde hace un tiempo, encabeza un plan para saber cuánta agua albergan los acuíferos subterráneos de la región. El proyecto recibe el nombre de Exploración de Acuíferos en el Sector Productivo del Biobío y tiene cuatro etapas que se realizarán en un estimado de dos años desde la licitación.

Esta deberá de ocurrir entre septiembre y octubre, y entonces, el proyecto entrará en el portal del Mercado Público. Sin embargo, sería la tercera vez que se licita. ¿Estamos actuando rápido ante la crisis del agua?

Chile es el decimosexto país con más problemas hídricos, en base al reporte del Instituto de Recursos Mundiales. El cambio climático, las pocas precipitaciones y la sequía de 15 años aumentan la necesidad de acción de las autoridades.

En Sala de Prensa consultamos con una voz experimentada en el tema. José Luis Arumí, director del Departamento de Recursos Hídricos de la Universidad de Concepción campus Chillán, explicó que iniciativas de este calibre son imprescindibles “porque necesitamos conocer nuestros sistemas de aguas subterráneas”.

Al tener información sobre los volúmenes, los caudales disponibles y las fuentes de recarga “podemos proyectar el manejo de los recursos hídricos y de la seguridad hídrica y, por ende, la seguridad alimentaria”, agregó.

Aunque el proyecto es tan solo una cartografía, es el primer paso para conocer dónde y en qué profundidad están los acuíferos subterráneos. Esto abrirá la llave de las posibilidades para una mejor gestión del agua. La iniciativa, originada en 2019, se retrasó por el estallido social y la pandemia del Covid-19.

Ahora, regresó para su tercera licitación con unas modificaciones en relación con la propuesta original. Tuvo varios cambios de nombre, por lo que era fácil perderle la pista.

Ya van por su tercera licitación

La primera licitación ocurrió en 2023, pero no hubo oferentes. El director de la Dirección General de Aguas del MOP, Matías Mendoza, explicó el desinterés. “Primero, queríamos ocupar una tecnología que era bastante innovadora y que, curiosamente, era lo que iba a hacer que este proyecto fuera rápido”, profundizó.

Un aparato geofísico aerotransportado era la opción, ambiciosa para el proyecto, lo que provocó un atraso de un año. En español, una especie de potente vehículo tipo dron con capacidad magnética para descubrir, cartografiar y monitorizar acuíferos subterráneos desde el aire.

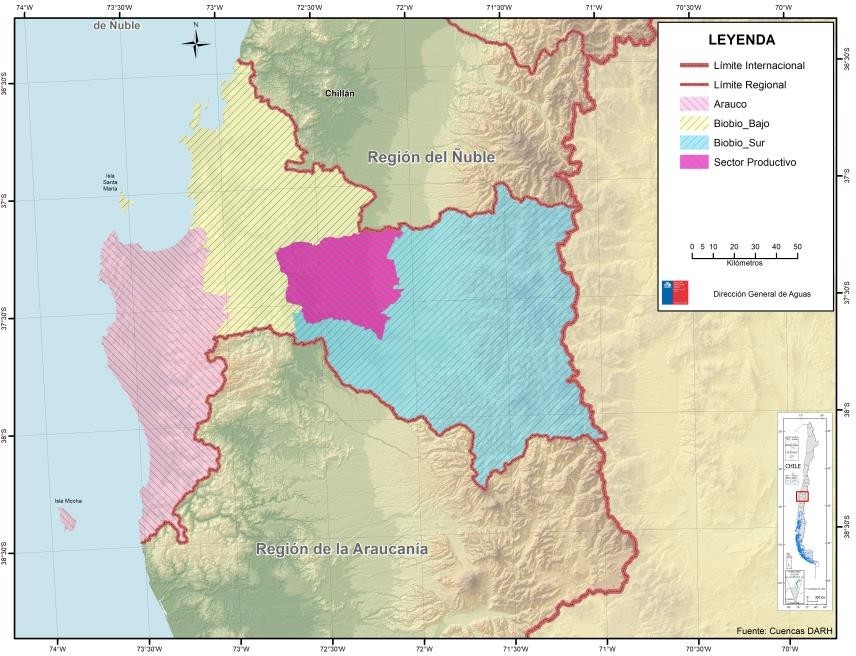

En ese entonces, el plan contaba con tres etapas macro, que empezarían con una caracterización geológica del sector productivo entre Los Ángeles y Santa Bárbara, y luego se sumaría el resto de la provincia del Biobío para terminar en Arauco. Nunca se concretó.

“La segunda vez, cuando lo licitamos, sí hubo un oferente”, confirmó el director. Sin embargo, la tecnología innovadora fue el problema otra vez. No estaba instalada en el país y necesitaba transporte aéreo, lo que encarecía el precio por sobre el presupuesto del proyecto. Nadie quiso invertir, pese al beneficio social que entregaría a la larga.

“Hubo varias reuniones con empresas. Muchas de ellas cuestionaban el porqué de querer esta metodología tan especial y tan buena, si con la tecnología que hay hoy en día de geofísica convencional pueden llegar a los mismos resultados”, recordó el director Mendoza.

De este modo, con la geofísica convencional, “pudimos tener una escala de datos muy similar y muy buena comparada con la tecnología original”. En ese sentido, hicimos una solución a la chilena ante la falta de visión.

La principales diferencias entre esta tecnología innovadora, denominada magnetometría aérea, y la geofísica convencional, radican en la cobertura y la profundidad de la investigación de los acuíferos subterráneos.

- Magnetometría aérea. Es más rápida y cubre áreas amplias, detecta anomalías magnéticas, reduce las interferencias superficiales e identifica estructuras sin mucho detalle. Nunca se ha utilizado en Chile y esta pudo haber sido la primera.

- Geofísica convencional. Aunque trabaja en áreas específicas, proporciona más detalles y permite una mayor resolución en áreas críticas. Es más efectivo en la reducción del ruido en entornos controlados.

¿Cómo se analizarían los acuíferos subterráneos?

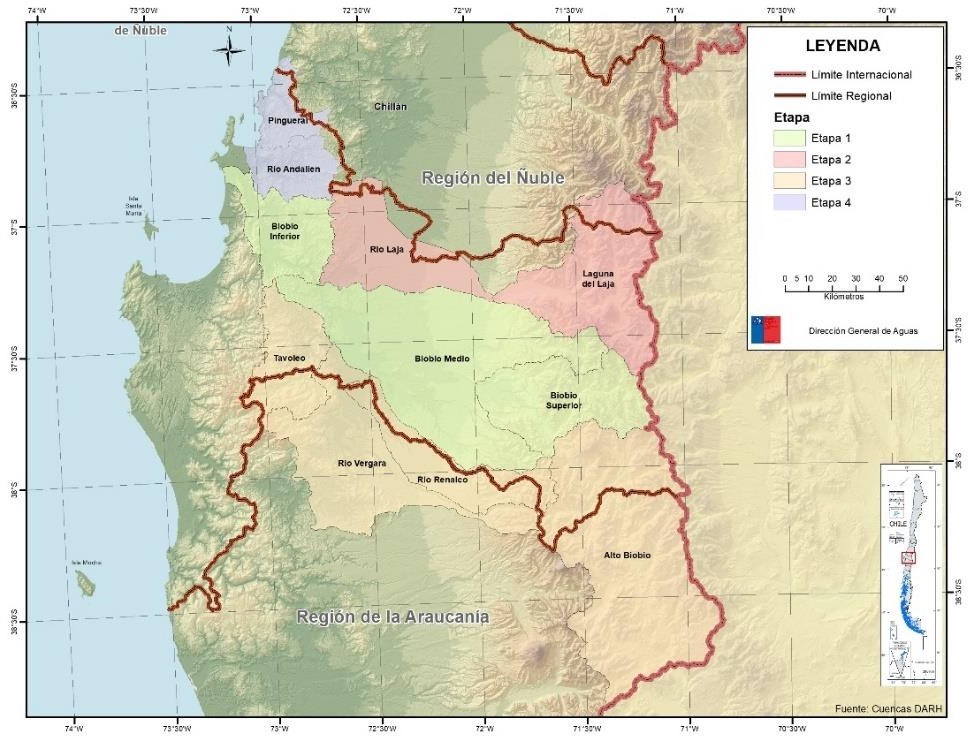

La tecnología de magnetometría aérea ya no se utilizará por lo que dijimos, lo que disminuyó el precio a 1.617 millones de pesos. Tampoco se hará en tres etapas macro, sino cuatro micro. Esto es para separar sectores hidrológicos, y en cada una se explorarán distintos territorios.

- Biobío superior, inferior y medio.

- Laguna del Laja y Río Laja.

- Alto Biobío, Río Renaico, Río Vergara y Tavoleo.

- Pingueral y Río Andalién.

El primer paso es la recopilación de antecedentes y prospecciones. Con la delimitación de los terrenos, se crea un esquema 3D que puede correlacionarse con otros y se genera una propuesta de ubicación de los pozos para definir los niveles de fluctuación de ellos.

Luego de la construcción de los pozos de observación, se realiza un monitoreo. Todo esto termina en un Sistema de Información Geográfico (SIG) con todos los datos del estudio.

Cuando el proceso finalice, tendremos una especie de colchón de ahorro para los meses críticos, que tanto necesitamos. Después, se tiene que devolver de alguna forma esa agua. Todo estaría regulado por el Ministerio de Obras Públicas. Un proyecto ambicioso, sin duda.

José Luis Arumí enfatizó, sin embargo, que el plan no revisa la calidad del agua subterránea. “Es solamente conocer la estructura geológica de los agujeros para saber dónde está, pero no hay ningún proyecto más adelante para poder ocupar esa agua”, lamentó. ¿Dejaremos que se malgaste o la gestionaremos correctamente en tiempos de escasez?

Tanto Arumí como Mendoza aclaran: no estamos en situaciones tan críticas como otros sectores, como la región de Atacama o la comuna de Petorca, en la provincia de Aconcagua. “Tenemos suficiente agua todavía”, avisa Arumí, “pero en los próximos 50 o 100 años vamos a tener menos y estar en situaciones más críticas”.